« 2007年03月 | メイン | 2007年05月 »

2007年04月27日

オペラを楽しむ会 清水理恵 + 森田有生 オペラコンサート 歌劇「椿姫」より

完売御礼 ・ 公演終了 <お陰さまで大好評のうちに終了いたしました。>

日 時 2007年 6月17日(日) 1:30PM 開場 2:00PM 開演

会 場 東松山市 平野市民活動センター 東松山市東平 567−1

出 演 清水理恵 (ソプラノ/藤原歌劇団) 森田有生 (テノール/二期会) 八木智子 (ピアノ伴奏)

入場料 大人2,200円(前売り2,000円) 中・高校生1,000円 小学生以下無料

主 催 考える市民の会 (オペラを楽しむ会)

後 援 東松山市教育委員会 松山町商店会

協 力 (財)日本オペラ振興会(藤原歌劇団)

[お問い合せ]権田 功 TEL. 048−586−0628 E-mail : gonda@keikakukikou.com

今回は4回目となる清水理恵さんと東松山市出身の森田有生(テノール)さんをお迎えして、1部では日本語での歌を中心に、2部では歌劇「椿姫」より素晴らしい二重唱とアリアをお送り致します。テノールの森田さんを加え、これまで以上に素晴らしいコンサートにしたいと思っています。

今回は4回目となる清水理恵さんと東松山市出身の森田有生(テノール)さんをお迎えして、1部では日本語での歌を中心に、2部では歌劇「椿姫」より素晴らしい二重唱とアリアをお送り致します。テノールの森田さんを加え、これまで以上に素晴らしいコンサートにしたいと思っています。

原語で歌う曲にもわかりやすい解説をさせていただきます。

「音楽のある暮らし」「オペラのある暮らし」

このオペラコンサートは、「オペラなんて解らない」と思っている人や、「私がオペラなんて」と自分にはオペラなんて縁の無いものだと考えている人たちに、もっとオペラの良さを分かってもらうと共に、少しでも身近な暮らしの中に音楽(オペラ)が在る環境をつくって行きたい、という思いを込めて開催しています。

オペラについて解らなくても、大丈夫。先ずは聴いてみてください。

お出で頂いた歌手や演奏家の方たちによる、オペラや曲についての解りやすい解説もして頂きますし、ついこの間まで皆さんと同じように、自分にはオペラなんて縁がないと考えていた私が、一生懸命勉強して解りやすく解説させて頂きます。

オペラを楽しむ会

Rie Shimizu with Yusei Morita

清水理恵 + 森田有生 オペラコンサート 歌劇「椿姫」より

ピアノ伴奏 八木智子

2007年 6月17日

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜プログラム〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

☆ 1 部 ☆

曲 目 作 詞 作 曲

1.フニクリフニクラ デンツァ ( 清水・森田 )

2.夏は来ぬ 佐々木 信綱 小山 作之助 ( 清水 )

3.あわて床屋 北原 白秋 山田 耕作 ( 清水 )

4.からたちの花 北原 白秋 山田 耕作 ( 清水 )

5.朝 レオンカヴァッロ ( 森田 )

6.いとしいひとよ ジョルダーニ ( 清水 )

7.カタリカタリ カルディロ ( 森田 )

8.フィレンツェの花売り娘 ロッシーニ ( 清水 )

・・・・・・・・・・・・・・☆ 休 憩 ☆・・・・・・・・・・・・・・・・

☆ 2 部 ☆ 「 La Traviata 」歌劇「椿 姫」より ヴェルディ作曲

1.第一幕より “ 乾杯の歌 ” ( 清水・森田 )

“ Libiamo, libiamo ne’ lieti calici ”

2.第一幕より “ ああ、そはかの人か 〜花から花へ〜 ” ( 清水 )

“ Ah! Forse e lui che l’anima 〜 sempre libera 〜 ”

3.第二幕より “ あの人から離れては 僕に喜びはない ” ( 森田 )

“ Lunge de lei per me non v’ha diletto! ”

4.第三幕より “ さようなら、過ぎ去った日々よ ” ( 清水 )

“ Addio del passato ”

5.第三幕より “ パリを離れて ” ( 清水・森田 )

“ Parigi, o cara noi lasceremo ”

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

考える市民の会

2007年04月23日

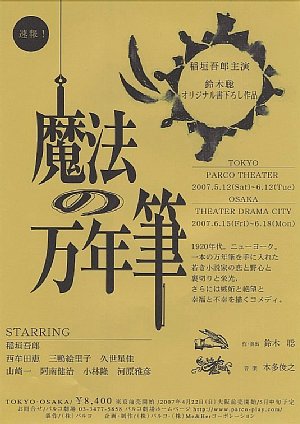

小林隆 「魔法の万年筆」即完売 2007.4.23

小林君の2年ぶりのパルコ劇場「魔法の万年筆」

小林君の2年ぶりのパルコ劇場「魔法の万年筆」

昨日が一般チケット発売日だった。

小林君のダイアリーによると、即完売とのこと。

きっと電話が繋がらなかったり、並んだりと、きっと大変なことだったのだろう。予想はしていても、私のような者には正直実感がない。今までほとんどそうしてチケットを買ったことがないので、忙しかったり、そこまで苦労して買って観に行くほど、演劇に行く方ではなかった。

ところが、立場が変わって今の様な小林君の一先輩という立場だけではなく関わってくると、チケットの売れ行きや評判が自分のことのように気になってくる。

高いお金を払って、苦労してまでチケットを買って、観に来てくれる人がいるということは、本当にありがたい。

連休が明ければ、直ぐに開幕。

体調に気をつけて稽古に励んでほしい。

2007年04月21日

ガウディ サグラダ・ファミリア-14 誕生の門側ブリッジ

〜 ヨーロッパを訪ねて スペイン・バルセロナ 〜

サグラダ・ファミリア贖罪聖堂 ( 2003.10.20 )

「誕生の門」の中央最上部は、白い鳩が群れ飛ぶ緑の樹木になっている。その樹木の部分を後ろから支えているのが、この写真の部分である。この独特の凹凸に黒いタイルが生き物の臓器のようで、何とも迫力のある造形だ。また、こちら側の全体が石の自然な色でできている中で、樹木の緑と鳩の白さが特に印象的だ。

2007年04月16日

ガウディ サグラダ・ファミリア-13 尖塔最上部

〜 ヨーロッパを訪ねて スペイン・バルセロナ 〜

サグラダ・ファミリア贖罪聖堂 ( 2003.10.20 )

ガウディのデザインの特徴は、有機的な曲線と曲面による造形だと思うが、この頂部のデザインはそれとも少し違うように思う。全体の自然の生物をモチーフにした造形に対して、こうしたタイルを使って表現しているところはどこと無くロボット的な印象を受ける部分もある。

ガウディ サグラダ・ファミリア-12 尖塔内部見上げ

〜 ヨーロッパを訪ねて スペイン・バルセロナ 〜

サグラダ・ファミリア贖罪聖堂 ( 2003.10.20 )

尖塔は本来鐘楼となる部分で、将来はそれぞれに鐘が取り付けられ美しい音色を奏でることだろう。このガウディのサグラダ・ファミリアから流れる鐘の音色はどんなものだろうか。今では意外と早い完成の予定とも言われているので、もしかすると、私も生きているうちにその音色を聴くことができるかも知れない。

2007年04月14日

■こだわり・空間 ― 9 < オープン外構 > 2007. 4. 14

オープン外構

敷地の周囲に、フェンスや塀、垣根等の囲いを設けず、開放した状態の外構をオープン外構と言います。個人の庭の植栽も道路側からも楽しむことができると共に、道路に拡がりと潤いを与え、心地よい街並み空間を創出します。

防犯的には、どこからでも敷地に侵入できますから不安な感じもしますが、実際には周囲から良く見えることで、隠れる場所がありませんので逆に安全と言えます。

また、家の中からも、道路の反対側の前の家までの庭と道路の空間が一体のなりますので、非常に広く感じることができます。向かって左側の駐車スペースはお隣の敷地ですが、ご覧のように隣地境界にはフェンスや仕切りは設けていませんので、庭の連続した拡がりが敷地の狭さを感じさせません。駐車スペースに沿って境界のフェンスがありませんので、車からの乗り降りや車の出し入れも敷地一杯に利用できるのでゆったりとできます。

2007年04月13日

ガウディ サグラダ・ファミリア-11 工事現場を見下ろす

〜 ヨーロッパを訪ねて スペイン・バルセロナ 〜

サグラダ・ファミリア贖罪聖堂 ( 2003.10.20 )

工事中の現場を尖塔の上の方から見下ろしたところ。

柱の上部となる、枝分かれした部分の組まれている鉄筋

の様子が分かる。

ガウディは、こうした部分の工法をどのように考えて

いたのだろうか。現在行われている工事は、現代の工法

で行われたいるのだろうが、そうした現代の工法による

ことで、ガウディの表現しようと思っていた部分の一部

でも、省略されてしまうようなことはないだろうか。

しばらく前までは、完成まで後150年か、200年

かかるか分からないと言われていた工事が、ここに来て

後20年足らずか、50年はかからないうちに完成する

と言われている。かつては、資金難で工事がはかどらない様な時期もあったようだが、今では世界中から多くの観光客も訪れ、まったく資金難というようなことは無くなったようである。だからといって、そんなに急いで完成させる必要があるのだろうか。確かに、誰もが早く完成を見たいとは思うだろうが、必要な時間は当然かかるわけで、完成を早めるために、早めることが最優先されているということは無いのだろうか。

どちらにしても、かつての多くの大聖堂が、300年400年の歳月をかけて建設されてきたことを思えば、まだガウディのサグラダ・ファミリアは100年である。完成まで後150年か200年かかるという方が、ロマンを感じる。それが急にあと20年ぐらいで完成すると言われると、嬉しいというよりも、何故か急に軽く思えてきた。それも、私自身にはどうも新しい部分のデザインが納得できないから、余計にそう思えるのかも知れない。

2007年04月12日

ガウディ サグラダ・ファミリア-10 「受難の門」尖塔廻りの工事風景

〜 ヨーロッパを訪ねて スペイン・バルセロナ 〜

サグラダ・ファミリア贖罪聖堂 「受難の門」尖塔廻りの工事風景を東側より望む。

こうして見ると、現在進行中の部分も十分複雑なデザインではあるのだが。

2007年04月11日

ガウディ サグラダ・ファミリア- 9 新しいステンドグラスと古いステンドグラス窓枠

〜 ヨーロッパを訪ねて スペイン・バルセロナ 〜

工事中内部ステンドグラス ( 2003.10.20 ) 古いステンドグラス窓枠

サグラダ・ファミリア贖罪聖堂 もし私がこの写真の組み合わせだけを見ても、サグラダ・ファミリアとは解らないだろう。右の古いステンドグラスの窓枠は、古い大聖堂によくあるステンドグラスの窓と同様であるし、左の工事中の現場の新しいステンドグラスは、正に現在の非常にモダンなデザインのステンドグラスのように思う。古い方の窓枠にはまだガラスは嵌められていないままである。ここの部分のデザインには特にガウディの特徴はなく、ほかの大聖堂に有るステンドグラスのデザインに近いように思う。それよりも、新しい方のステンドグラスは、ガラスの部分のデザインも抽象的で現代的な絵柄だが、周囲の壁のデザインには更に現代のものを感じる。実は、それがどうもしっくりこない。ガウディの逝なくなった今、そこにガウディのデザインを求めるのが無理なことなのだろうか。少なくも、前の写真の内部も同様、当初のガウディの頃ような所までは行かないまでも、有機的な細かい装飾を施したデザインでの建設を続けてほしかったと、私は思う。

2007年04月10日

ガウディ サグラダ・ファミリア- 8 工事中内部見上げ

〜 ヨーロッパを訪ねて スペイン・バルセロナ 〜

サグラダ・ファミリア贖罪聖堂 現在工事中部分の内部見上げ ( 2003.10.20 )

私がサグラダ・ファミリアの内部を目にしたのはこの時が初めてな訳だが、外部ももちろん、この時初めてこの地を訪れたわけであるから、ガウディのサグラダ・ファミリアを実際に見たこと自体が初めてなのである。ただ、外観の写真や一部のディテールについては建築を仕事とする者であるから、一般の方よりも多くの写真等を見てきている。それでも、多くの本に載っている写真は古い部分の外観や階段の写真等がほとんどで、現在の建設中の内部や現場の写真を目にすることは少ない。

実際に完成してみないと、この内部空間がどのようになるのか、どのように感じることができるのかは分からないが、この写真で見るような内部のデザインは想像していなかった。構造的なデザイン、樹の幹の様に上部に行くにしたがって細く枝分かれして行くといった考え方は、いかにもガウディの考えに沿っているように思えるが、装飾的な部分はやはりガウディのもの、ガウディの感性と同じくするものではないように思えてならない。私は、そこにガウディの心というか、魂のようなものが感じられない寂しさを想う。

2007年04月06日

ガウディ サグラダ・ファミリア- 7 尖塔頂部見上げ

〜 ヨーロッパを訪ねて スペイン・バルセロナ 〜

「誕生の門」尖塔頂部見上げ 「受難の門」尖塔頂部見上げ

縦のスリットに何枚も横に差し込まれているプレートの先も、当初の「誕生の門」ものは外側の部分を円くしているが、「受難の門」のものは中央を尖らせている。スリットの一番下の部分も、「受難の門」の方では差し込んで有るプレートと同じもので水切り板のように納めているが、「誕生の門」の方ではプレートを使った納めにはなっていなかったようだ。

2007年04月05日

ガウディ サグラダ・ファミリア- 6 「受難の門」北側より見上げる

〜 ヨーロッパを訪ねて スペイン・バルセロナ 〜

サグラダ・ファミリア贖罪聖堂 西の「受難の門」北側より見上げる。( 2003.10.20 )

やはり東側の「誕生の門」に比べると、こちらの「受難の門」の方が新しいというだけでなく、デザイン自体も装飾が少なく、直線的で硬い感じがする。なぜガウディが生きていた頃のものと同様に作らないのだろうか。少しでも早く完成させようと、デザインも単純なものにしているのだろうか。工事金額を抑えたいのだろうか。現在は当時のような加工技術がないのだろうか。当初の、建物全体に施された有機的な複雑とも思えるデザイン表現が、現在進行中の部分からはだいぶ省かれて見える。現在の関係責任者の方たちが、今のデザインが良いということで進めているのだろうが、そこにはガウディのデザインを忠実に再現して行こうという考えは無いのだろうか。当初の有機的な装飾表現を省いたシンプルなデザインにしただけでも、工事金額の面でも抑えることができるだろうし、何よりも工期を短くすることになるとは思う。

ガウディ サグラダ・ファミリア- 5 「誕生の門」北側より見上げる

〜 ヨーロッパを訪ねて スペイン・バルセロナ 〜

サグラダ・ファミリア贖罪聖堂 東の「誕生の門」北側より見上げる。( 2003.10.20 )

2003年10月の盛んに工事が進められている様子の写真。ガウディ本人は、31歳の時にサグラダ・ファミリアの主任建築家に抜擢され、1本の尖塔のみを目にしただけで1926年73歳でこの世を去ったという。その後も、時代を超えて多くの人々によってこうして建設は進められている。百年も前から建設されているこのサグラダ・ファミリア教会が、これから何年後に完成するのか。百年後なのか二百年後なのかといった話がいろいろなところに書かれているが、私がスペインに行った時に、そんなにかからないで完成するだろうという話が聞こえてきたのが、とても驚きだった。後50年ぐらいとか、「竣工はガウディ没後100年にあたる2026年が予定されている。」といった話も有る。後20年足らずか。

2007年04月04日

■こだわり・空間 ― 8 < 寒くない吹抜け > 2007. 4. 4

寒くない吹抜け

明るくのびのびとした吹抜けのリビング、1階2階の

大きな開口からは空や景色が拡がっている。

これまで、吹抜けは気持ちよい空間にはなるが、どう

しても冬は暖かい空気が上に行ってしまい、寒さを我

慢しなくてならなかった。

この吹抜け空間では、これだけ大きな開口があっても

冬でもそうした足元が寒いというようなことはない。

断熱性能の高い開口部(木製Lo-Eトリプルガラスサッ

シ)と屋根や外壁、基礎廻りの断熱仕様に床暖房で、

冬でも大変暖かい。 → 夕日の家

2007年04月02日

ガウディ サグラダ・ファミリア- 4 「受難の門」彫刻群

〜 ヨーロッパを訪ねて スペイン・バルセロナ 〜

サグラダ・ファミリア贖罪聖堂 「受難の門」彫刻群 ( 2003.10.20 )

ガウディ サグラダ・ファミリア- 3 「受難の門」尖塔

〜 ヨーロッパを訪ねて スペイン・バルセロナ 〜

サグラダ・ファミリア贖罪聖堂 「受難の門」尖塔 ( 2003.10.20 )

写真は西側に有る受難の門の4本の尖塔。西側が東側より後だが、時代の流れのせいか、すでにガウディの設計図にはなかったためか、ディテール等のデザインテイストがガウディが生きている頃のものとは変わっている。ガウディが関わっていた頃の東側の方が私は好感が持てる。実際にサグラダ・ファミリアの建物を見るまでは建設に時間がかかっているのは知っていても、ここまでデザインも変わってきているとまでは思っていなかった、というのが私が初めて見た時の感想だ。ガウディが亡くなった時には、全体の図面も未完成で模型も壊れたものしかなかったという。ガウディはほとんど言葉でも多くのことは残していなかったという。つまり、ガウディの思いを受け継いで後世の人たちが作っているのが今のサグラダ・ファミリアということだ。思いは受け継いでいてもデザインはその時代の人たちよって行われているということだろうか。それと、ガウディのデザイン自体が西側や新しい部分はどんな感じになっていたのだろうか。もともと図面や多くの言葉としては残していないということなので、細かい所は当然決まっていないのだろうから、実際の細かいデザインはその時代の責任者によるところか。その辺のところをスペインではどう評価されているのだろうか。日本で一般的には、全くそんな事は話題になっていない事では有るが。

やはり、スペインでもこの「受難の門」は彫刻等かなり物議をかもしたようだ。

ガウディ サグラダ・ファミリア- 2 「誕生の門」中央彫刻

〜 ヨーロッパを訪ねて スペイン・バルセロナ 〜

サグラダ・ファミリア贖罪聖堂 「誕生の門」中央彫刻 ( 2003.10.20 )

ガウディ サグラダ・ファミリア- 1 「誕生の門」尖塔

〜 ヨーロッパを訪ねて スペイン・バルセロナ 〜

サグラダ・ファミリア贖罪聖堂 「誕生の門」尖塔 ( 2003.10.20 )

サグラダ・ファミリア、ガウディの最も代表的な作品だ。この建物の名前は良く分からなくても、ガウディとこの建物のイメージを結ぶ事のできる人は建築関係でなくともかなり多いと思う。スペインの建物、名所と言えば、ガウディというほどに今では有名になったようだ。現在のスペイン・バルセロナの観光名所といえば、昨今世界遺産にも追加指定されたこれらのガウディの建築群があげられる程に、多くの観光客が連日世界中から訪れている。

写真は東側に有る誕生の門の4本の尖塔。計画では18本の尖塔が建つ予定で、現在は8本がほぼ完成しているようだ。設計したガウディ本人が目にしたのは最初の1本のみだったという。この中の1本だったのだろう。

これまでの教会建築とはまったく違うデザイン、タイルを使った装飾や写実的で有機的な装飾彫刻はやはり素晴らしかった。

鳩と少女 〜 ヨーロッパを訪ねて イタリア・ミラノ 〜

ミラノの聖堂前の広場で、少女が鳩にパンを与えていました。